Ein Team, das Täler überbrückt: Gianfranco Bronzini (links) und Jürg Conzett bei der Arbeit. (Foto: Lena Amuat)

Herr Bronzini, Herr Conzett: Im letzten Herbst gewannen Sie mit Ihrem Projekt «Un solo arco» den Wettbewerb für die neue St. Luzi Brücke in Chur, das wohl grösste und prominenteste Brückenbauprojekt in Graubünden seit Langem. Wie geht man eigentlich an die Arbeit, wenn man eine neue Brücke bauen möchte?

Gianfranco Bronzini: Man schaut sich zunächst einmal die Situation vor Ort an, um ein Gefühl für die Topografie zu entwickeln. Wir haben den Perimeter, in dem die Brücke gemäss Ausschreibung zu stehen kommen soll, besucht und haben schnell gemerkt, dass die Brücke idealerweise zwischen zwei Felsköpfen auf der Ostseite des Tals ansetzt, auch wenn das vielleicht nicht auf der Hand liegt. Denn normalerweise sucht man sich eine Felsnase, auf der man das Widerlager errichtet. Wir liessen uns aber von dieser Idee leiten, und so sind wir zwar zu einer Brücke mit einer grossen Spannweite, insgesamt aber mit der geringsten Länge der Wettbewerbseingaben gelangt.

Jürg Conzett: Diese Brücke hat ja eine lange Geschichte. Das frühere Projekt des Tiefbauamts sah einen Bau weiter unten im Tal vor, was brückenbautechnisch auch Sinn gemacht hätte. Nur zog das Nachteile für die Anwohner mit sich. Unser Projekt verlangt nun lediglich relativ kleine Eingriffe in die Landschaft, da es keine Zwischenpfeiler braucht.

Aber wie kommt man von der Topografie zur Form der Brücke? Dachten Sie einfach, Sie möchten einmal eine Stahlbogenbrücke bauen?

Conzett: Nein, bei derart vorgefassten Gedanken kommt meistens nichts Gutes heraus. Aber es zeigte sich, dass ein weitgespannter, filigraner Bogen gut in das Gelände passte. Nun baut man in Graubünden historisch für gewöhnlich mit Beton. Das wäre aber für unsere Idee gar nicht zweckmässig gewesen, denn es würde nur schon unheimlich viel Material benötigen, damit sich die Brücke selber hält. So kamen wir gemeinsam mit unserem Partnerbüro Schlaich Bergermann Partner aus Berlin zum Stahl. Die Deutschen haben da weniger Berührungsängste. Und offensichtlich fand das auch die Jury eine gute Idee.

Bronzini: Wenn man sich die Situation anschaut, gibt es nicht Zigtausende Systeme, die sich eignen. Entweder man baut eine Hänge- oder eine Bogenbrücke. Und weil das Erste für uns aus der lokalen Situation heraus nicht denkbar war, kamen wir zum Bogen. Nun gibt es in der Schweiz keine Referenzbauten mit einer Spannweite von 340 Metern. Man weiss zwar, dass das möglich ist, aber die Dimensionen sind schlicht viel grösser, als wir sie normalerweise haben.

Wie bewusst ist Ihnen, dass Sie ein neues Wahrzeichen bauen?

Conzett: Das wissen wir schon. Das ist ja auch mit ein Reiz an einer solchen Aufgabe.

Es darf also nicht einfach die simpelste Brücke sein, oder?

Conzett: Viel simpler als unsere Lösung kann man eine Brücke eigentlich nicht gestalten. Wenn man sich etwa die schönsten Brücken von Robert Maillart oder Christian Menn ansieht, dann merkt man, dass sie grundsätzlich statisch optimiert sind, deshalb auch kostengünstig und zudem schön. Es ist stets ein wenig geheimnisvoll, wie sehr das eigene Formgefühl diese Suche nach der – auch wirtschaftlich und statisch – besten Lösung unterstützt. In der Schweiz gibt es eine lange Tradition in der grafischen Statik, also der zeichnerischen Darstellung statischer Kräfte. Auch wir gehören zu dieser Schule. Und wenn man das ein Leben lang tut, ist die visuelle Inspiration vielleicht geschärft, um die ideale Form zu finden.

Bronzini: Man weiss ja zu Beginn eines solchen Projekts nie, wo man landet. Wir haben irgendwann diese Variante an diesem Ort mit dieser Spannweite gewählt. Ob dann auch alles zusammenpasst, etwa bei den Anschlüssen, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir besitzen wohl genug Intuition, um zu ahnen, dass es gehen kann. Aber das merkt man erst ganz am Ende eines Projekts, wenn man bereits monatelang Arbeit hineingesteckt hat. Idealerweise passen alle Teile wie bei einem Puzzle zusammen. Oder sie tun es nicht, auch das kann vorkommen. Bei diesem Projekt muss ich aber sagen, dass es gelungen ist.

Eleganter Bogen: ein Modell der geplanten St. Luzi Brücke. (© Conzett Bronzini Partner AG)

Allzu oft erhält man nicht die Gelegenheit, eine Brücke dieser Grösse zu bauen. Graubünden besitzt topografisch bedingt viele Brücken, aber die meisten sind wohl gebaut, das ist wie bei den Schulhäusern und den Kirchen. Nun bauen Sie quasi die Kathedrale unter den Brücken in Graubünden. Dieses Bauwerk wird uns alle überdauern.

Bronzini: Für mich persönlich ist das mit grosser Verantwortung verbunden. Egal, in welcher Landschaft man baut, ob auf dem Land oder in der Stadt, man verändert sie, und das nachhaltig. Wir sind uns das zwar gewohnt, vielleicht einfach nicht in dieser Grösse. Wenn man an den Negrellisteg in Zürich denkt, der über die Geleise der SBB führt, ist auch das ein prominent gelegener Bau, der Tausende Menschen betrifft. Ich hoffe durchaus, dass unsere Bauten in einigen Generationen noch da sind. Wenn in einigen Jahren Experten finden, dass sie ebenso erhaltenswert sind wie jene der RhB oder andere bedeutende Brücken, dann würde mich das freuen.

Nun sagen Kritiker, dass die St. Luzi Brücke Mehrverkehr bringen wird, mit negativen Folgen.

Conzett: Wir haben uns schon Gedanken gemacht, ob eine solche Brücke überhaupt eine gescheite Idee ist. Ein wichtiges Argument ist, dass die jetzige Strasse sehr eng ist und durch die Brücke die innerstädtische Verkehrslage verbessert wird. Der Stau auf der Umfahrung von Chur wäre das kleinere Übel als der jetzige Zustand. Ob es wegen der Brücke allein zu Mehrverkehr kommen wird, bezweifle ich.

Bronzini: Wir sind ja keine Verkehrsplaner. Wir können aber sehr gut dazu stehen, hier mitzuarbeiten, denn wenn schon etwas gebaut wird, soll es etwas sein, das auch landschaftlich möglichst verträglich ist. Die Brücke löst nicht alle Probleme, aber sie bringt Vorteile. So wird eine neue Verbindung für den Langsamverkehr für die verschiedenen Stadtteile, zu denen ja auch Maladers gehört, geschaffen. Zudem: Von der Stadt aus sieht man die Brücke fast nicht, die ersten Visualisierungen, die im Umlauf waren, haben vielerorts einen falschen Eindruck erweckt.

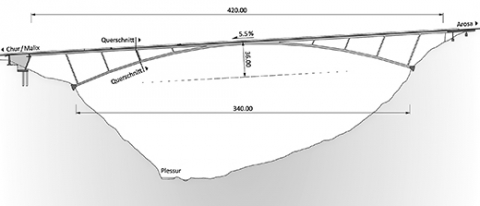

Schlank und rank: Plan der St. Luzi Brücke. (© Conzett Bronzini Partner AG)

Sie haben kürzlich den Prix Meret Oppenheim 2022 zugesprochen bekommen, den Schweizer Kunstpreis. Es wäre vor einigen Jahren doch eher unüblich gewesen, dass Bauingenieure einen Kunstpreis erhalten. Was hat sich denn verändert, die Beurteilungskriterien oder der Beruf des Bauingenieurs?

Conzett: Wahrscheinlich beides. Wenn wir um ein paar Jahrzehnte zurückblicken, lässt sich ein starker Wandel beobachten. Noch um 1900 war das Bewusstsein allgemein vorhanden, dass Brücken, Strassen, Eisenbahnen Teil unserer gebauten Umwelt sind und eine grosse Bedeutung besitzen. Das ging später verloren und ist erst seit wenigen Jahrzehnten wieder stärker im Fokus. Das führte dazu, dass Ingenieure sich und ihre Arbeit stärker hinterfragten, während gleichzeitig gesellschaftlich erkannt wurde, dass Infrastruktur ebenfalls Teil der Gestaltung unserer Umgebung ist, mit grossen, langandauernden Einflüssen.

Bronzini: Dieser Bewusstseinswandel wurde von der Branche selbst vorangetrieben, indem man mehr öffentliche Wettbwerbe für Infrastrukturbauten forderte. Das erhöhte ganz allgemein die Qualität, aber auch die Wahrnehmung des Ingenieurwesens, das damit die Bedeutung erhielt, die ihm zusteht. Diesen Preis verstehen wir deshalb als Anerkennung für die gesamte Branche, denn es gibt viele Büros, die gute Arbeit leisten.